| カミアカリ試食やってます! | |

|

玄米でたべるためのお米、胚芽の大きさが通常の3倍余りあるお米、巨大胚芽米カミアカリ、おかげさまで今年2018年は育成者である藤枝の松下明弘さんがコシヒカリの田んぼの中で発見してから20年。カミアカリは二十歳になりました。まだ名前もなく、よちよち歩きだったあのお米が、おかげさまで多くの方にご愛顧いただき、今や「玄米をたべるならカミアカリ!」と言っていただけるまでに育ちました。本当にありがとうございます。カミアカリはアンコメのコンセプト「田んぼからお茶碗まで」すべての事に関わる商品づくりを具現化した象徴的なお米、これからもさらに研きをかけていくつもりです。 そんなカミアカリですが、まだまだその存在に気付いてない方も多くいらっしゃるのも事実。また、名前は聞いたことあるけど、玄米が持つ誤った先入観から「硬いんでしょ?ボソボソするんじゃないの?」といったイメージを持たれている方もまだまだ少なくないと感じています。でも実際のカミアカリ(玄米)は硬くも、ボソボソもしません! そこでアンコメでは、毎日お店でカミアカリを炊き、ご試食できるように準備をしています。炊飯は一般的に利用されている電気炊飯器(IH式炊飯器)の玄米炊きコースを使っています。炊飯には2時間弱かかるため、炊き上がり時間は毎日お昼12時頃です。静岡藤枝の松下さんの有機カミアカリ、福島会津菅井さんの有機カミアカリ、茨城奥久慈大久保さんの特別栽培米カミアカリ、いづれかのカミアカリをご試食できるようにしてあります。玄米食にご興味ある方はもちろん、カミアカリが持つ独特の風味食感に興味ある方、ぜひ味わってみてください!

↓玄米食専用品種 巨大胚芽米カミアカリのご注文はコチラ↓ 【有機】静岡藤枝の松下さんのカミアカリ 【有機】福島会津菅井さんのカミアカリ 【特別栽培米】茨城奥久慈大久保さんのカミアカリ |

| 藤枝おんぱく2018 米トーク【参加者募集中】 | |

|

今年もやります!藤枝おんぱく「米トーク」 今年のテーマは、 今年でなんと4年目!もう話すネタは尽きているのかと思いきや、松下もアンコメ長坂もまだまだたっぷりあるのです。いつもの脱線トーク、生でしかお話しできないネタをたっぷりお話しするつもり。アンコメ長坂は米を炊く歴史研究がライフワーク、ようやくわかってきた研究成果もちょっぴりお話ししようかと思っています。それとカミアカリのスイハニングⓇもする予定。ぜひご参加ください! 日時:6月2日(土)15:00~18:00 <参加申込> |

| 百人スイハニング! | |

|

毎年恒例!百人スイハニングやってきました。 その最終回は蔵見学とスイハニング体験。 点火したら「はじめちょろちょろなかぱっぱ」の火加減で10分ほどで沸騰。 今回は4釜を2セット8釜をスイハニングしました。 ・スイハニングとは炊飯ingという意味の造語です。 |

| アンコメのお米とは? | |

|

先日、WASABi静岡の企画で行った講座では、参加者の皆さんからお米に関する様々な質問をいただき、そのひとつひとつに答えました。答えながら日々アンコメが追求していることを、あらためて気付かされました。その一部を「アンコメのお米とは?」というフライヤーにまとめてみました。 アンコメのお米とは? 「田んぼからお茶碗まで」アンコメはお米がご飯になるまでの「稲・米・飯」のすべてに関わることで、お米の美味しさの理想を探求し商品づくりに活かしています。 ●生産者と作る ●何をどう栽培するか ●テイスティング ●低温で貯蔵する ●精製する ●今搗き、少量販売 ●炊飯(スイハニング) |

| 糠の造形 | |

|

ほぼ毎日する精米プラントのメンテナンス、今日は精米機。 |

| 米講座やります@WASABi静岡×静岡ガス | |

| 静岡で活躍する人気店のシェフと生産者が集うWASABi静岡が贈る食のイベントが2月18日(日)静岡ガスエネリアショールーム静岡で開催されます。そこでは「料理人と生産者のおいしい理由」と題して、料理人ならではの目線で掘り下げた4つの講座を行うことになり、そのひとつをアンコメ店主が担当することになりました。

テーマは・・・

「知って得するお米のいろは」

アンコメが生産者と取り組んできた商品づくりを通じて蓄えてきた経験とノウハウを豆知識としてたっぷりお話しします。もちろんお話しだけではなく、スイハニング(炊飯)もしっかりやります。数種の炊き立てご飯を塩だけでテイスティングしていただきます。お米3合のお土産付きのこの講座、ご興味あるかたはぜひご参加ください。

会場:エネリアショールーム静岡 クッキングスタジオ

日時:2018年02月18日(日)12:00~13:15

定員:30名

受講料:1500円(税込/1名)

講師:アンコメ安東米店 長坂潔暁 シンプルズ 井上靖彦 bistro caravin 小野田正浩 ATO 服部亜星

<ご注意ください>

※この講座は、お電話でお申し込みください。054-285-0267(静岡ガス9:30~18:00水曜定休)

※2/4(日)を第1次締め切りといたします。当選、落選いずれの場合も2/12(月)までにご連絡

いたします。

詳しくは静岡ガスのページをご覧ください

|

| アンコメ感謝祭 1月20日土曜日! | |

|

今年もやります!アンコメ感謝祭(1月20日土曜日10~14時)アンコメが日頃の感謝をコメて一日だけのマルシェです!当日はお米の増量(ご来店者さま限定、玄米計り売り商品のみ10%増量)で販売。また日頃アンコメをサポートしていただいているお店やメーカーさんのご出店いただき、お買いものや飲食を楽しんでいただく準備をしました。ぜひこの機会にご来店ください! 出店者さま商品リスト <北海道豊頃町:互産互消プロジェクトチーム> ・毛ガニ(ご予約承り中) <マル鉄商会> ・豆乳仕立てのベーコンチャウダー <ブロカントカフェ> ・クレープ <富士宮やさし菜農園> ・白菜 <アンコメコーヒースタンド> <イベント詳細> |

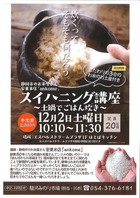

| スイハニング講座 参加者募集中! | |

|

新米が出揃った今、その美味しさを十二分に味わってもらうべく29年産シーズンもスイハニングの旅が始まります。そのキックオフがエスパルスドリームプラザ(静岡県清水区)で始まります。今回のテーマは・・・ 炊くってそもそも何だろう。 多くのニッポン人が、ほぼ毎日やってるごはん炊き。その調理技術の中心にある「炊く」について、もう一度じっくり考えてみようという講座です。講座といっても実際に土鍋を使ってスイハニングしながら、「炊く」を深堀りしていきます。炊き上がったご飯の試食はもちろん、お家に帰ってからの復習用にお米3合のお土産付きです。ふるってご参加ください。 スイハニング講座 ~土鍋でごはん炊き~ <講座の参加申込、お問い合わせ> |

| 水田徘徊2017 森町堀内さん再々訪。 | |

|

9月29日、11月に次郎柿を販売するために磐田市敷地の次郎柿生産者に会いにいったその帰り道、森町の堀内さんを訪ねてみた。ちょうど「きぬむすめ」の収穫が終わり、次の「にこまる」を収穫する前、ひと息ついたところだった。堀内さんと「にこまる」圃場を眺めながら、次郎柿の生産者と交わした会話をもとに農作物の量と質について会話が弾んだ。「葉30枚に対して1個の実が理想なんだそうです。経営を考えるとじっさいには3~4個だって言ってましたけどね・・・」敷地の次郎柿生産者さんの言った話を堀内さんにすると「なんでもそうだよな~量を獲れば質は落ちるもんだよ。だけどそれができん人が多いだよな・・・」 僕は、このことが農作物生産について、ちょっと大げさだけど永遠のテーマだと考えている。もう10年以上も前に福島県のある産地を訪ねた時に、反収7.5俵(450キロ)くらいに収量を抑えて栽培できないかと、ある生産者さんと会話した時に、こう言われたことが今でも記憶に残る。「7.5じゃあ子どもを学校に入れられなね~よ」そこで僕はこう言った「じゃあ9俵獲ったのと同じ値段で7.5俵を買うならどうですか?」すると即座にこんな答えが返っていた。「そんな話は聞いたことがね・・・」それで会話は終わってしまった。じっさいには福島をはじめ東北地域であれば、静岡などの暖地に比べれば、9俵近い収量でも満足のいく質を得られる場合もあるので、必ずしも7.5に拘ることはないのだが、その時に見た田んぼの光景は、僕が学び理想とする稲の姿とはほど遠い残念な姿だったこともあり、強く言ってしまったのだった。 目の前に広がる堀内さんの「にこまる」はじつに美しく黄金色に実っている。収穫は来週でドンピシャというところ。反収で7俵台半ばは間違いない。 画像上:遠州森町堀内さんの「にこまる」圃場。 |

| ごはん炊き講座やります! | |

|

食欲の秋!新米の秋!今秋も各所でスイハニング(ごはん炊き)のワークショップや講座開催します!ふるってご参加ください。 10月7日(土)土鍋で炊くご飯の炊き方講座 セレモニー会館「殯(もがり)」さんで土鍋によるごはん炊きの講座を行います。ごはん炊きの技とお米の豆知識たっぷり伝授します。まだお席がございます。ご興味ある方は、ふるってご参加ください。 開催日:2017年10月7日(土) <参加申し込み、お問い合わせ> |