| カミアカリについてお礼とお願い | |

|

カミアカリをネット注文されたお客様へご確認のお願い 2月28日23時、今回ネットでご注文にいただいた、すべてのお客様への受付の返信メールの送信を完了しました。一部のお客様の中に返信メールが届かないケースもあるようです。その場合、迷惑メールフォルダに仕分けされてるケースがございます。恐れ入りますが「迷惑メールフォルダ」や「削除フォルダ」の中を削除する前に、一度お確かめください。 なお、当店へのメールを返信される場合は「件名の変更」、「記事を削除」はしないで、送信をお願い致します。 2024年2月29日追記 _ この度は令和5年産巨大胚芽米カミアカリを多数ご注文いただきまして誠にありがとうございます。今回あまりに注文数が多いため、いったん販売中止にします。再開の際は、改めてよろしくお願いいたします。 すでにご注文いただいているお客様に関しましては、順次発送していますので、しばらくお待ちください。なにぶん少人数での業務のため、ご迷惑をお掛けしまますが、ご理解の程よろしくお願いいたします。 また、巨大胚芽米カミアカリの生産量は極めて少ないため、ご注文いただいた量にはお答えできない可能性がございます。この点についてもご了承ください。

|

| アンコメ感謝祭2024、今年は1月27日! | |

|

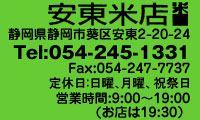

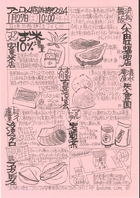

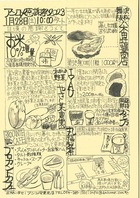

来る2024年1月27日(土)今年も「アンコメ感謝祭」を開催します!今回は6店の美味しいお店がアンコメに集合します。 ■八木田牡蠣商店(浜松市舞阪) ■ブロカントカフェ(富士宮市) ■矢入農園(静岡市清水区) ■大川「百年そはの会」(静岡市葵区) ■マルヒデ岩崎製茶(静岡市葵区) ■トライ産業(静岡市清水区) ■アンコメ安東米店 開催日:2023年1月27日(土)10時~14時頃 ※駐車場台数に限りがあります。ご近所の方は自転車か徒歩でおねがいします。 |

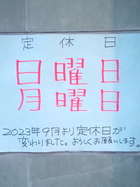

| 定休日が変わりました。 | |

|

2023年9月から定休日が変わりました。 アンコメ店主 |

| 土曜ときどき出店 7/1冷凍マグロのトライさん | |

|

来る7月1日は冷凍マグロのトライさんが、アンコメの土曜ときどき出店にトライします。清水区にある大手冷凍マグロ卸会社の女性スタッフが小売りしてみた~い!と一念発起して始めた新事業。日ごろトン単位の商いが日常の彼らが、軽バンに冷凍ユニットを詰め込み、グラム単位で商う姿に商人魂を感じます。 みなみまぐろや、とろびんちょうの、ねぎとろや切り落としなどが、使いやすい小分けパック入りだから常備菜にピッタリ。高齢者家庭に強い味方です。専門会社だけあって品質はバッチリ。この機会に一度お試しください。 冷凍マグロのトライさん 「土曜日ときどき出店」について |

| アンコメ感謝祭2023 1月28日開催 | |

|

来る2023年1月28日(土)に4年ぶりに「アンコメ感謝祭」を開催することになりました。今回は6店の美味しいお店がアンコメに集合します。 ■八木田牡蠣商店(浜松市舞阪) ■ブロカントカフェ(富士宮市) ■やさし菜農園(富士宮市) ■IYAU(静岡市) ■丸福製茶(静岡市) ■かど万(藤枝市) ・甘酒(農園むすびの松浦さん 無農薬 ミルキークイーン使用)200g 450円 ・カミアカリ金山寺 ■アンコメ安東米店

※駐車場台数に限りがあります。ご近所の方は自転車か徒歩でおねがいします。 |

| 代替わりにまつわるあれこれ | |

|

アンコメのような商店や農家のほとんどは家族経営である。大企業のように毎年新人社員が入社し、日々新陳代謝するそれとは違い、家族経営の事業所にとっての代替わりは、20~30年に一度やってくる大イベント。経営者が若返るだけで、様々な変化が起こり、停滞していた雰囲気に変化をもたらし活性化することもあれば、慣れ親しんできたものが失われることだってある。いづれにしても生き残るために、様々に変化をもたらすことには変わりない。 コシヒカリの稲刈り直前の8月11日、静岡県の西部、遠州森町の稲作農家、堀内さんを訪ねた。堀内さんのお米はアンコメの大定番、とくに「きぬむすめ」と「にこまる」は超人気米、それらを栽培する堀内さんは欠かすことできない生産者の一人である。それほどに重要な米であるため、栽培期間中の稲の生育状況が気になり、時々訪ねている。じつは堀内さんには伝えていないが、ドライブと称しで遠州地域をクルマやバイクで走りに行く途中、チラ見程度ながら、毎月見に行っているのは、ないしょの話である・・・(笑) じつは堀内さんのところは数年前に代替わりした。そこで、新社長と顔を合わせる度にアンコメ視点での意見や要望を伝えてきた。けっして無理強いをするつもりではないけれど、良い米をさらに良くするための提案だった。その行為を止めることは、相対的には後退しているように見えてしまうからだ。これは市場経済の節理みたいなもの、贖いようのないことと理解するほかない。互いに一人前のプロとして生き残るための欠かせないこととして提案してきたつもりだった。そして今回、うれしいことに、ようやくその目途がついた。思えば10年近く伝えてきたことだったが、代替わりもその変化のきっかけの一つだったに違いない。(先代社長の名誉のため言えば、数年前からそのための準備を先代がしていたことも今回話を聞いて知った) これはあくまでもアンコメの経験上のこととして聞いてほしいのだが、稲作生産者が代替わりする時、米の品質や食味が3年ほど少しだけブレることがある。(もしかするとプロでないとその微妙な変化は認知できないかもしれないが・・・)生産者は先代がこれまでやってきたことを踏襲しつつも、新世代として挑戦したいことや、やらなければならないことなど様々あるだろう。それら様々なことが田んぼや稲に馴染むまでに3年、つまり3作分の時間が必要というわけだ。一年一作ゆえに3年も掛かるが、その期間を脱した後のアップグレード感は3年我慢したかいがあるものとなる。いづれにせよ、常に変化に対応し、どんな時代、どんな状況でも「あ~やっぱりこの米いいな~」と感じられる米でないといけない。今回はそんな思いをあたらめて考えた機会であった。 堀内さん親子に感謝を込めて 画像:にこまる、収穫は10月初旬、今は身体を作っている真っ只中。 |

| 仕事に遊びに店主のお気に入り | |

|

冬場精米工場の朝は5℃、昭和の灯油ストーブを焚いても、天井高のある工場の気温は上がることはない。コンプレッサー、色彩選別機、包装機・・・ウオームアップの必要な機器は早めに起動してから、各部の点検がてら、自分の身体も暖める。そうして準備が整ったところで、ようやく精米プラントが動き出す。 ここ数年、精米工場で履く靴は、ブランドストーンというメーカーのブーツを愛用している。ファッション性もなかなかなので、街でおしゃれに履きこなしている人も見かけることもあるこのブーツ、じつは全天候型で本国オーストラリアでは作業靴として愛用されているという。私もその愛用者のひとりです。 寒い工場でも足元の冷えを伝えず、グリップ感もしっかりあるから、30キロある米袋を担いで移動する時だっても足元は安心。何より雨の日の配達で長靴替わりにもなるのはじつに秀悦。私にとって強い味方なのです。もちろん仕事だけでなくオートバイに乗る時や様々な外遊びでは、悩むことなくいつもこれを履いて出かけるのです。このブーツを販売しているのが、静岡市葵区紺屋町にあるTHE NATURAL SHOE STORE(ザ・ナチュラルシューストア)さん。カラーバリエーションも豊富、ご興味ある方はぜひ行ってみてください。 |

| フィルムの写真 | |

|

テレビの取材依頼を受け、過去に撮影した田んぼ画像を久しぶりに整理している。 |

| 御神火竈 1 | |

|

伊豆高原にある「GAKUSHA」称する学び舎で竈(かまど)をつくることになった。ご依頼をいただいたのが3月中旬、その後新型コロナウイルス感染の影響で動くことができず三ヵ月が過ぎ、6月はじめようやく最初の現地調査に出向いたのだった。スイハニングと同様、まずは先入観なしで現場を見ることから仕事を始めた。その理由はいたって単純、できるだけ外からもの持ち込まず「現場にあるもので工夫し作り上げたい」ただそれだけだ。 「GAKUSHA」は大室山南麓に位置し、お鉢を伏せたようなお馴染みの美しい眺望を眼前に見ることができる。その姿を見て浮かんだのが「御神火竈(ごじんかかまど)」思えば3年前、ハワイキラウエア火山へ行った際「これは超巨大竈だ!」と気づき興奮して以来「いつかこれを模した竈をつくってやろう」と妄想したことから、今回は大室山を模した形状で作ってみようと描き始めた。問題はその素材、何を基材にすべきなのか?ありきたりの耐熱煉瓦では面白くもなんともない。そこで敷地内をうろうろ歩き回りいいものを見つけた。溶岩である。調査した素材を持ち帰りデザイン設計したのがこの「御神火竈」溶岩を基材として大室山を模した造形、その噴火口に羽釜を載せ最大三升までスイハニングできる。たんに形状だけでなく理想のスイハニングのための燃焼もESI(エクストリーム・スイハニング・インターナショナル)技術隊員、小谷氏のアイデアを取り入れ可能な限り設計に盛り込んだ。施工は8月から数回に分けて行い、初竈開きは来年2月大室山山焼きの日に併せて行う予定だ。製作過程は今後もレポート致します。乞うご期待。 |

| 疫病退散! | |

|

お取引先の料理人さんがSNSで書いていたこんな一節に目が止まる。 お金では買えないものや時間を最優先しながら行動していく過程、 疫病が蔓延している最中でも私たちは働き食べ眠る暮らしを送っている。 この疫病が終息した後、社会のパラダイムが変わるだろうという意見がある。 アマビエのイラストを描いてみて・・・という友人の誘いで描いてみた。 |